July 07, 2018

【BOOK】『武満徹の電子音楽』 川崎弘二

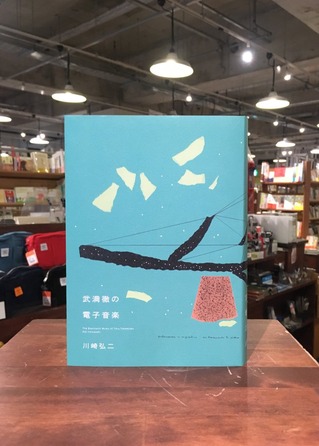

武満徹の電子音楽

川崎弘二

A5判・上製(箱入)

ブックデザイン:佐々木暁

装画:ブルーノ・ムナーリ

1,160ページ

本体12,000円+税

出版社:アルテスパブリッシング

川崎弘二

A5判・上製(箱入)

ブックデザイン:佐々木暁

装画:ブルーノ・ムナーリ

1,160ページ

本体12,000円+税

出版社:アルテスパブリッシング

通販ご希望の方はこちら。

通販の一部の商品でクレジットカードが

ご利用頂けるようになりました。 ⇒ こちらから

イベントチケット通販はこちら

作曲家は、テクノロジーに何を夢みたのか──

日本の電子音楽70周年の今年、

武満徹研究の決定版がついに刊行!!

「電子音楽」=「テクノロジー」を糸口に、

膨大な一次資料と最新技術を駆使した音響分析に基づいて、

武満徹の全生涯と全作品をかつてない精度で検証した

電子音楽研究の第一人者、川崎弘二による畢生の大作。

詳細をきわめる記述の射程は武満徹個人の活動にとどまらず、

戦後の電子音楽/現代音楽界はもちろんのこと、

ラジオ、テレビなどの放送メディアや映画、前衛芸術、現代詩、

演劇といったさまざまな分野の状況や交流、

さらには日本に電子音楽が浸透していく過程まで、

本書は広く明らかにしていきます。

また、これまで知られていなかった50を超す武満作品や、

今回新たに判明した本人の発言など、多くの新発見と新事実も発掘。

1000項目を超える索引も付し、最強の武満徹事典としても必携!!

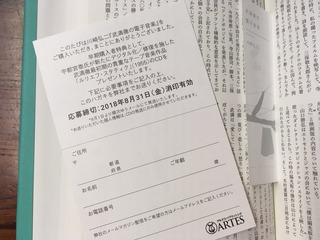

!!!早期購入者特典としてオリジナルCDをプレゼント!!!

宇都宮泰氏が新たにデジタル化/修復を施した

武満徹最初期の貴重なテープ音楽作品 「ルリエフ・スタティク」(1955)を収録。

本書挟み込みの応募はがきに必要事項をご記入のうえ、

弊社(アルテスパブリッシング)までお申し込みください。

8月1日より順次発送いたします。

応募締切:2018年8月31日(金)消印有効

プロフィール

川崎弘二(かわさき・こうじ)

1970年大阪生まれ。2006年に『日本の電子音楽』、2009年に同書の増補改訂版(以上 愛育社)、2011年に『黛敏郎の電子音楽』、2012年に『篠原眞の電子音楽』、2013年に『日本の電子音楽 続 インタビュー編』(以上 engine books)を上梓。CD『NHK 現代の音楽 アーカイブシリーズ』(ナクソス・ジャパン)における黛敏郎/湯浅譲二/松平頼暁/林光/石井眞木/一柳慧、実験工房の解説をそれぞれ執筆(2011〜13年)。2011年から雑誌『アルテス』にて「武満徹の電子音楽」を連載(2015年まで)。2014年にNHK Eテレ「スコラ 坂本龍一 音楽の学校 電子音楽編」に小沼純一、三輪眞弘と出演。2013年から2014年にかけて神奈川県立近代美術館/いわき市立美術館/富山県立近代美術館/北九州市立美術館/世田谷美術館にて開催された「実験工房展」の関連イベント「ミュージック・コンクレート 電子音楽 オーディション 再現コンサート」を企画。2015年に開催された「サラマンカホール電子音響音楽祭」にてプログラム・アドバイザーを担当。2017年に芦屋市立美術博物館にて開催された「小杉武久 音楽のピクニック」展に企画協力/図録編集/上映会企画にて参加。http://kojiks.sakura.ne.jp/

【本書のポイント】

◎今からちょうど70年前の1948年、

ピエール・シェフェールが世界初のミュジック・コンクレート作品を発表しましたが、

武満は同じ年にミュジック・コンクレートを着想したと語っています。

つまり、今年は日本の電子音楽生誕70周年の記念すべき年でもあります。

◎武満徹全集に未登録の作品の存在を50点ほど発掘。

そのいくつかは作品自体も発見し、分析を行っています。

さらに単行本などに未収録の武満のテキスト、インタビュー、対談なども多数発掘しています。

◎本書執筆中の調査で、武満徹が手がけた映画音楽は120本と判明。

そのうち著者が手に入れた作品は93本あり、そのすべての音楽を分析しています。

とくに中平康『狂った果実』、松本俊夫『銀輪』(ミュジック・コンクレート)、

勅使河原宏『砂の女』、小林正樹『怪談』(テープ音楽)、黒澤明『乱』などの

電子音楽的手法が使用された作品については詳細に分析をおこない、

武満徹と電子音楽の関わりに迫りました。

◎武満が最初に結成したマルチメディア/インターメディア的な

アーティスト集団「実験工房」は、詩人の瀧口修造が後見的な役割を果たし、

山口勝弘、北代省三、大辻清司などの美術・造形作家たちや、

湯浅譲二ら作曲家たちがメンバーにいました。

そうした戦後の前衛美術シーンも詳述しています。

◎創設間もない劇団四季では、若き日の武満、林光、間宮芳生らが音楽を手掛けていました。

現在の華々しいミュージカル・カンパニーのイメージとはほど遠く、

日本で最初のミュジック・コンクレートによる音楽を伴う公演を

劇団四季はおこなっていたのです。

その先鋭的な演劇集団であった時代の劇団四季の活動にも迫ります。

◎NHKの初期子供テレビ番組の音楽を多数、武満は手掛けていました。

黎明期の放送メディアと、前衛音楽のかかわりを示す資料は少なかったのですが、

今回の調査で武満が手がけた作品の存在がいくつも新たに見つかりました。

◎黛敏郎が1955年11月に日本最初の電子音楽を放送初演する4ヶ月前、

すでに武満は電子音を使用したラジオ放送のための作品を手がけていました。

これまであまり知られていなかったその創作の先駆性を明らかにします。

◎日本の黎明期のラジオ放送では、立体放送というステレオ放送の試みが行われ、

NHKでは世界に先駆けてレギュラー放送がスタートしています。

武満もいちはやくステレオ放送のための作品をミュジック・コンクレートを使用して手がけ、

メディアの発達に大きく貢献しています。

◎1950年代の日本では全国各地に様々なニューメディアとしての

ラジオ放送が設立されました。

まだ番組制作のノウハウが確立していなかった時代に、

武満は録音再生技術という新しいメディアを武器にして、

芸術性の高いラジオ番組を多数手がけています。

こうしたラジオ局が設立され、スタジオが整備されていく過程を

各ラジオ局ごとに詳述しています。

本書は日本の放送メディア史としても読むことができるのです。

◎日本の電子音楽、ミュジック・コンクレートは、

日本の各放送局が自社の芸術性の高さと技術力を競い合う場としての

「芸術祭」(これは現在でも続いています)を舞台に発展したという側面もあります。

電子テクノロジーを援用した音楽作品が、芸術祭を舞台に進歩していったプロセスを解き明かします。

◎武満は「オーケストラル・スペース」「ミュージック・トゥディ」などのフェスティバル、

そして、日本万国博覧会の「鉄鋼館」などでプロデューサーを務めています。

戦後の日本を象徴する数々のメディア・イベントにおいて、

武満が未来に託した希望とは何だったのか、本書はその構想も明らかにしています。

◎テレビ・ドラマやテレビ・ドキュメンタリーの音楽も武満は手がけています。

和田勉による実験的なテレビ・ドラマ、

吉田直哉による世界の歴史を問い直すドキュメンタリー、

「夢千代日記」のような大衆の人気を獲得したテレビ・ドラマなどに対し、

武満が行ったさまざまな音響的実験についても分析を行っています。

◎武満は谷川俊太郎、大岡信、寺山修司らさまざまな詩人と

多くのコラボレーションをおこなっています。

つまり、武満の創作の歩みをたどることは、

日本の現代詩の歴史をたどることでもあるのです。

◎武満は文学者との共同作業も多く、

安部公房、石原慎太郎、江藤淳、大江健三郎、坂上弘らと同時代的に交流しています。

さらに、武満は50年代後半からの警職法改正反対、安保闘争、

ベトナム反戦運動、反核運動などに文学者らとともに参画し、

音楽家の立場から社会へどのようなメッセージを投げかけたかについても検証しています。

日本の電子音楽70周年の今年、

武満徹研究の決定版がついに刊行!!

「電子音楽」=「テクノロジー」を糸口に、

膨大な一次資料と最新技術を駆使した音響分析に基づいて、

武満徹の全生涯と全作品をかつてない精度で検証した

電子音楽研究の第一人者、川崎弘二による畢生の大作。

詳細をきわめる記述の射程は武満徹個人の活動にとどまらず、

戦後の電子音楽/現代音楽界はもちろんのこと、

ラジオ、テレビなどの放送メディアや映画、前衛芸術、現代詩、

演劇といったさまざまな分野の状況や交流、

さらには日本に電子音楽が浸透していく過程まで、

本書は広く明らかにしていきます。

また、これまで知られていなかった50を超す武満作品や、

今回新たに判明した本人の発言など、多くの新発見と新事実も発掘。

1000項目を超える索引も付し、最強の武満徹事典としても必携!!

!!!早期購入者特典としてオリジナルCDをプレゼント!!!

宇都宮泰氏が新たにデジタル化/修復を施した

武満徹最初期の貴重なテープ音楽作品 「ルリエフ・スタティク」(1955)を収録。

本書挟み込みの応募はがきに必要事項をご記入のうえ、

弊社(アルテスパブリッシング)までお申し込みください。

8月1日より順次発送いたします。

応募締切:2018年8月31日(金)消印有効

16ページの内容見本もございます。

結構読み易くなっております。

1,160ページの大ヴォリュームですが。

結構読み易くなっております。

1,160ページの大ヴォリュームですが。

プロフィール

川崎弘二(かわさき・こうじ)

1970年大阪生まれ。2006年に『日本の電子音楽』、2009年に同書の増補改訂版(以上 愛育社)、2011年に『黛敏郎の電子音楽』、2012年に『篠原眞の電子音楽』、2013年に『日本の電子音楽 続 インタビュー編』(以上 engine books)を上梓。CD『NHK 現代の音楽 アーカイブシリーズ』(ナクソス・ジャパン)における黛敏郎/湯浅譲二/松平頼暁/林光/石井眞木/一柳慧、実験工房の解説をそれぞれ執筆(2011〜13年)。2011年から雑誌『アルテス』にて「武満徹の電子音楽」を連載(2015年まで)。2014年にNHK Eテレ「スコラ 坂本龍一 音楽の学校 電子音楽編」に小沼純一、三輪眞弘と出演。2013年から2014年にかけて神奈川県立近代美術館/いわき市立美術館/富山県立近代美術館/北九州市立美術館/世田谷美術館にて開催された「実験工房展」の関連イベント「ミュージック・コンクレート 電子音楽 オーディション 再現コンサート」を企画。2015年に開催された「サラマンカホール電子音響音楽祭」にてプログラム・アドバイザーを担当。2017年に芦屋市立美術博物館にて開催された「小杉武久 音楽のピクニック」展に企画協力/図録編集/上映会企画にて参加。http://kojiks.sakura.ne.jp/

【本書のポイント】

◎今からちょうど70年前の1948年、

ピエール・シェフェールが世界初のミュジック・コンクレート作品を発表しましたが、

武満は同じ年にミュジック・コンクレートを着想したと語っています。

つまり、今年は日本の電子音楽生誕70周年の記念すべき年でもあります。

◎武満徹全集に未登録の作品の存在を50点ほど発掘。

そのいくつかは作品自体も発見し、分析を行っています。

さらに単行本などに未収録の武満のテキスト、インタビュー、対談なども多数発掘しています。

◎本書執筆中の調査で、武満徹が手がけた映画音楽は120本と判明。

そのうち著者が手に入れた作品は93本あり、そのすべての音楽を分析しています。

とくに中平康『狂った果実』、松本俊夫『銀輪』(ミュジック・コンクレート)、

勅使河原宏『砂の女』、小林正樹『怪談』(テープ音楽)、黒澤明『乱』などの

電子音楽的手法が使用された作品については詳細に分析をおこない、

武満徹と電子音楽の関わりに迫りました。

◎武満が最初に結成したマルチメディア/インターメディア的な

アーティスト集団「実験工房」は、詩人の瀧口修造が後見的な役割を果たし、

山口勝弘、北代省三、大辻清司などの美術・造形作家たちや、

湯浅譲二ら作曲家たちがメンバーにいました。

そうした戦後の前衛美術シーンも詳述しています。

◎創設間もない劇団四季では、若き日の武満、林光、間宮芳生らが音楽を手掛けていました。

現在の華々しいミュージカル・カンパニーのイメージとはほど遠く、

日本で最初のミュジック・コンクレートによる音楽を伴う公演を

劇団四季はおこなっていたのです。

その先鋭的な演劇集団であった時代の劇団四季の活動にも迫ります。

◎NHKの初期子供テレビ番組の音楽を多数、武満は手掛けていました。

黎明期の放送メディアと、前衛音楽のかかわりを示す資料は少なかったのですが、

今回の調査で武満が手がけた作品の存在がいくつも新たに見つかりました。

◎黛敏郎が1955年11月に日本最初の電子音楽を放送初演する4ヶ月前、

すでに武満は電子音を使用したラジオ放送のための作品を手がけていました。

これまであまり知られていなかったその創作の先駆性を明らかにします。

◎日本の黎明期のラジオ放送では、立体放送というステレオ放送の試みが行われ、

NHKでは世界に先駆けてレギュラー放送がスタートしています。

武満もいちはやくステレオ放送のための作品をミュジック・コンクレートを使用して手がけ、

メディアの発達に大きく貢献しています。

◎1950年代の日本では全国各地に様々なニューメディアとしての

ラジオ放送が設立されました。

まだ番組制作のノウハウが確立していなかった時代に、

武満は録音再生技術という新しいメディアを武器にして、

芸術性の高いラジオ番組を多数手がけています。

こうしたラジオ局が設立され、スタジオが整備されていく過程を

各ラジオ局ごとに詳述しています。

本書は日本の放送メディア史としても読むことができるのです。

◎日本の電子音楽、ミュジック・コンクレートは、

日本の各放送局が自社の芸術性の高さと技術力を競い合う場としての

「芸術祭」(これは現在でも続いています)を舞台に発展したという側面もあります。

電子テクノロジーを援用した音楽作品が、芸術祭を舞台に進歩していったプロセスを解き明かします。

◎武満は「オーケストラル・スペース」「ミュージック・トゥディ」などのフェスティバル、

そして、日本万国博覧会の「鉄鋼館」などでプロデューサーを務めています。

戦後の日本を象徴する数々のメディア・イベントにおいて、

武満が未来に託した希望とは何だったのか、本書はその構想も明らかにしています。

◎テレビ・ドラマやテレビ・ドキュメンタリーの音楽も武満は手がけています。

和田勉による実験的なテレビ・ドラマ、

吉田直哉による世界の歴史を問い直すドキュメンタリー、

「夢千代日記」のような大衆の人気を獲得したテレビ・ドラマなどに対し、

武満が行ったさまざまな音響的実験についても分析を行っています。

◎武満は谷川俊太郎、大岡信、寺山修司らさまざまな詩人と

多くのコラボレーションをおこなっています。

つまり、武満の創作の歩みをたどることは、

日本の現代詩の歴史をたどることでもあるのです。

◎武満は文学者との共同作業も多く、

安部公房、石原慎太郎、江藤淳、大江健三郎、坂上弘らと同時代的に交流しています。

さらに、武満は50年代後半からの警職法改正反対、安保闘争、

ベトナム反戦運動、反核運動などに文学者らとともに参画し、

音楽家の立場から社会へどのようなメッセージを投げかけたかについても検証しています。

そして、

8/18(土) 12時から 刊行記念イベントが!

川崎弘二『武満徹の電子音楽』刊行記念

メディア・パフォーマンスとしての

『武満徹の電子音楽』

with 伊村靖子(情報科学芸術大学院大学講師)

お申し込みはコチラ ⇒ クリック!

8/18(土) 12時から 刊行記念イベントが!

川崎弘二『武満徹の電子音楽』刊行記念

メディア・パフォーマンスとしての

『武満徹の電子音楽』

with 伊村靖子(情報科学芸術大学院大学講師)

お申し込みはコチラ ⇒ クリック!