December 07, 2016

【BOOK】本の佇まい【本のうら表紙♯2】

【本のうら表紙♯2】

『本の佇まい』

みなさんが本を手に取る時、何を基準に選んでいますか?

今日の【本のうら表紙】は本を手に取る瞬間に関わるあれこれです。

『本の佇まい』

みなさんが本を手に取る時、何を基準に選んでいますか?

今日の【本のうら表紙】は本を手に取る瞬間に関わるあれこれです。

通販ご希望の方はこちら。

通販の一部の商品でクレジットカードが

ご利用頂けるようになりました。 ⇒ こちらから

イベントチケット通販はこちら

本日もブログアクセスありがとうございます。

ヤッホーてぶくろ、いいな…

こんにちわ。書籍担当のさとうです。

さて【本のうら表紙】♯2です。

♯1はこちら

♯2は「本の佇まい」についてお話させて頂きたいと思います。

さっそくですが、みなさまが本屋に行って、本に手を伸ばす瞬間ってどんな時ですか?

「なんとなく」「目に飛び込んできたから」「欲しかった本だから」

様々な理由があるとおもいます。それが例えなんとなくであっても、自分の中で何か惹かれるものがあったから。これはみなさん共通ではないでしょうか。

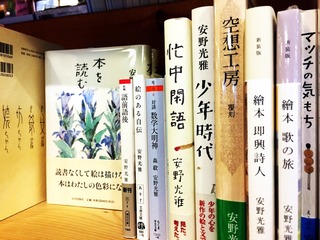

ここで棚作りについて少しお話させてください。

本棚には面出しと棚差し、さらに平積みというものがあります。

面、差し、平と言ったりもします。

面出しは表紙がしっかりと見えている状態のこと。

棚差しは本の束の部分だけ見えている状態のこと。

そして平積みは台の上に面出しで積まれている状態のこと。

この3つを組み合わせ、書店の本棚は出来ています。

書店員が悩むことのひとつに「どの本を面出しにするか」というものがあります。

棚に置ける冊数は限られているからです。

もっと詳しく言えば、ひとつの棚にどのようなバランスで面出しするかとあれこれ悩んでいたりします。

限られたスペースになるべく本を置きたい。でも全てを面出しにすると置ける冊数は少なくなる。

悩む書店員さんはきっとたくさん居ると思います。

面出しにする理由として、売りたいから、売れそうだから、新刊だから、すきだから、他にもたくさんの理由があります。これは各書店によってかなり変わってくるとおもうのですが、スタンダードブックストアは全て各担当が決めています。担当のお話はまたの機会でお話しますね。

なので今度書店に行かれた際は「面出し」になっているものに注目していただけると新しい発見があるかもしれません。

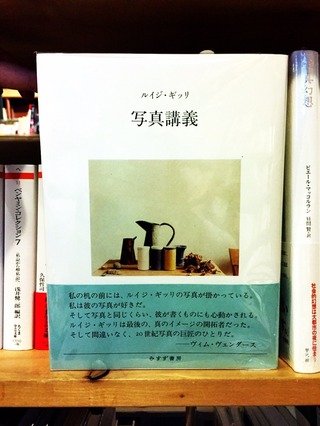

さて、話を戻します。わたし自身が面出しをする際に選ぶ基準のひとつとして、

「佇まいがいい本」「表紙がいい本」という2点があります。

あぁこの本いい佇まいだなぁと。 オーラというものでしょうか?

毎日何十冊も本に触れているとなんとなくこの本売れそうだな、いい本だなというのが感覚でわかってきます。

それは言葉では説明できるものではなく、本当になんとなくです。

あえて説明するなら、総合的に見て、でしょうか。もちろん、本は中身がたいせつです。 心に響く言葉があり、物語があり、ユーモア、アイデアがあり、中身勝負、言葉勝負。 でも本当にそれだけなのでしょうか。

装丁、表紙、紙質、文章、、一冊の本には驚くほどの情報量、想いがあります。

その全てが集まり、手にしたときに「あ、いい本だな」と直感でかんじる。

そう感じたものを面出しにすることが多いです。それが「佇まいのいい本」です。

「手に取って欲しい」のであれば表紙のインパクトも同様にたいせつで、目を引くことに越したことはない。

私たちが何千何万の中から本を選ぶのと同じく、お客様も多くの中から一冊を選ぶのですから。

目を引き、視界に入り、手に取ってもらう。これが実は一番たいせつなことかもしれません。

そしてその佇まいのよさを伝えるために、本屋は試行錯誤します。

もちろん本の佇まいが全てではありません。文章を読み言葉に触れることは大前提です。

でも本が持つうつくしさや、手元に置いておきたいと思わせる力もとても重要だと思います。

不思議なことに、いい本、売れる本はその条件が自然と揃っています。 本当に不思議だなぁといつもおもいます。でも想いが乗っているのだともおもいます、一冊の本に。

お気に入りの本屋さんがみなさまもあるとおもうのですが、そういったことが重なりお客様の目に触れ、感性に触れる。その機会が多ければ多いほど、お気に入りの本屋になるのだとおもいます。 もちろん他の要素もたくさん重なって。

少し長くなりましたが、また本屋に出かける際は、面出しや棚差しにも注目してみてください。

でもね、実は棚差しにもみんな並々ならぬこだわりがあるんですよ。

だいじなことなので赤文字です(笑)それはまたいつかの機会に。

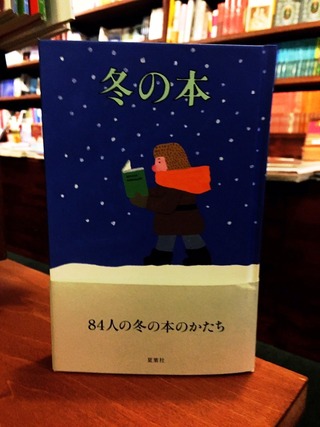

こちらは夏葉社さんの「冬の本」この季節にぴったりの佇まい。

みなさんもぐっとくる佇まいのいい本、ぜひ探してみてくださいね。

次回【本のうら表紙♯3】は刊行から約1年経った、ナナロク社さんの「悲しみの秘義」をご紹介。著者は若松英輔さん。

「悲しみの秘義」こそ一目惚れでした。佇まいのいい本だなぁと。

そして帯の文章にも興味を引かれた。

これはいい本にちがいない。その確信はまちがいではありませんでした。

次回の更新で、またお会いしましょう。

ヤッホーてぶくろ、いいな…

こんにちわ。書籍担当のさとうです。

さて【本のうら表紙】♯2です。

♯1はこちら

♯2は「本の佇まい」についてお話させて頂きたいと思います。

さっそくですが、みなさまが本屋に行って、本に手を伸ばす瞬間ってどんな時ですか?

「なんとなく」「目に飛び込んできたから」「欲しかった本だから」

様々な理由があるとおもいます。それが例えなんとなくであっても、自分の中で何か惹かれるものがあったから。これはみなさん共通ではないでしょうか。

ここで棚作りについて少しお話させてください。

本棚には面出しと棚差し、さらに平積みというものがあります。

面、差し、平と言ったりもします。

面出しは表紙がしっかりと見えている状態のこと。

棚差しは本の束の部分だけ見えている状態のこと。

そして平積みは台の上に面出しで積まれている状態のこと。

この3つを組み合わせ、書店の本棚は出来ています。

書店員が悩むことのひとつに「どの本を面出しにするか」というものがあります。

棚に置ける冊数は限られているからです。

もっと詳しく言えば、ひとつの棚にどのようなバランスで面出しするかとあれこれ悩んでいたりします。

限られたスペースになるべく本を置きたい。でも全てを面出しにすると置ける冊数は少なくなる。

悩む書店員さんはきっとたくさん居ると思います。

面出しにする理由として、売りたいから、売れそうだから、新刊だから、すきだから、他にもたくさんの理由があります。これは各書店によってかなり変わってくるとおもうのですが、スタンダードブックストアは全て各担当が決めています。担当のお話はまたの機会でお話しますね。

なので今度書店に行かれた際は「面出し」になっているものに注目していただけると新しい発見があるかもしれません。

さて、話を戻します。わたし自身が面出しをする際に選ぶ基準のひとつとして、

「佇まいがいい本」「表紙がいい本」という2点があります。

あぁこの本いい佇まいだなぁと。 オーラというものでしょうか?

毎日何十冊も本に触れているとなんとなくこの本売れそうだな、いい本だなというのが感覚でわかってきます。

それは言葉では説明できるものではなく、本当になんとなくです。

あえて説明するなら、総合的に見て、でしょうか。もちろん、本は中身がたいせつです。 心に響く言葉があり、物語があり、ユーモア、アイデアがあり、中身勝負、言葉勝負。 でも本当にそれだけなのでしょうか。

装丁、表紙、紙質、文章、、一冊の本には驚くほどの情報量、想いがあります。

その全てが集まり、手にしたときに「あ、いい本だな」と直感でかんじる。

そう感じたものを面出しにすることが多いです。それが「佇まいのいい本」です。

「手に取って欲しい」のであれば表紙のインパクトも同様にたいせつで、目を引くことに越したことはない。

私たちが何千何万の中から本を選ぶのと同じく、お客様も多くの中から一冊を選ぶのですから。

目を引き、視界に入り、手に取ってもらう。これが実は一番たいせつなことかもしれません。

そしてその佇まいのよさを伝えるために、本屋は試行錯誤します。

もちろん本の佇まいが全てではありません。文章を読み言葉に触れることは大前提です。

でも本が持つうつくしさや、手元に置いておきたいと思わせる力もとても重要だと思います。

不思議なことに、いい本、売れる本はその条件が自然と揃っています。 本当に不思議だなぁといつもおもいます。でも想いが乗っているのだともおもいます、一冊の本に。

お気に入りの本屋さんがみなさまもあるとおもうのですが、そういったことが重なりお客様の目に触れ、感性に触れる。その機会が多ければ多いほど、お気に入りの本屋になるのだとおもいます。 もちろん他の要素もたくさん重なって。

少し長くなりましたが、また本屋に出かける際は、面出しや棚差しにも注目してみてください。

でもね、実は棚差しにもみんな並々ならぬこだわりがあるんですよ。

だいじなことなので赤文字です(笑)それはまたいつかの機会に。

こちらは夏葉社さんの「冬の本」この季節にぴったりの佇まい。

みなさんもぐっとくる佇まいのいい本、ぜひ探してみてくださいね。

次回【本のうら表紙♯3】は刊行から約1年経った、ナナロク社さんの「悲しみの秘義」をご紹介。著者は若松英輔さん。

「悲しみの秘義」こそ一目惚れでした。佇まいのいい本だなぁと。

そして帯の文章にも興味を引かれた。

これはいい本にちがいない。その確信はまちがいではありませんでした。

次回の更新で、またお会いしましょう。